����21�N�x�@���F����x���s���\�聕��

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�E�E�E�E�E�E�E�E |

�����Q�P�N�U���Q�P��(��)�@���@�w�m��� |

|

|||||

|

�E�E�E�E�E�E�E�E |

�����Q�Q�N�S���Q�S�� |

|

|||||

|

�E�E�E�E�E�E�E�E |

�����Q�Q�N�R���Q�V�� |

|

|||||

|

�E�E�E�E�E�E�E�E |

�����Q�P�N�P�P���P�V�� |

|

|||||

|

�E�E�E�E�E�E�E�E |

|

||||||

|

|

�E�E�E�E�E�E�E�E |

|

|||||

|

|

|||||||

|

|

|

�����Q�P�N�U���V���i���j�@���@�w�m��� |

|

||||

|

�E�E�E�E�E�E�E�E |

|

||||||

|

|

|||||||

|

|

�W�D�t�H�u�`�A���s��w�����t�H�[�����̓����I�t�B�X�������p

|

|

�E�E�E�E�E�E�E�E |

|

|

|

|

�P�D�x������E�{������E�u����E���e��

�J���@�F����21�N6��21���i���j14:00�`19:20

�ꏊ�@�@�F�w�m���210����

�@[�Z��]�@�@��101-8459�����s���c��_�c�ђ�3-28

�@[�d�b]�@�@03(3292)5936

�@[�A�N�Z�X]�@�n���S�s�c�O�c�� �s�c�V�h�� �������g���������

�@�@�@�@�@�@�@�_�ے��w�iA9�o���j�k��30�b

[URL]http://www.gakushikai.or.jp/facilities/index.html

�X�P�W���[��

14:00�`15:10�@�����x������

15:15�`16:15�@�{������

16:20�`17:40�@�u����i�u�t�F���呍�������@�����G�r�����j

17:50�`19:20�@���e��

����F���5,000�~�@������2,000�~

�A������5�N�ȉ��iH17�N�w�����ȍ~�j�̉���̕��͖����ł�

��

�@����21�N6��21���i���j�A�w�m��قɂē����x���̑���i�{������Áj�A�u����y�э��e����J�Â��܂����B�����ɂ��̈��V��̂��߁A�o�ȗ\��҂̂���9�������ȂƂȂ�܂������A����ł�����77���i�����x�����69���j�Ɨ�N�ǂ���̐���ƂȂ�܂����B

�@�x������͐��J���������̎i��ɂ��A�ߌ�Q���Ɋԋ{�x�����ɂ�鈥�A�Ŏn�܂�܂����B�ԋ{�x��������́A���F��̊������Ƃ��Ď��Q���𑣐i���Ă������ʂ��o�Ă��Ă���A���ł�������ł͎�肪���������Ƃ����l���������Ƃő����̎Q���҂�����2��Ƃ��������������ƁA��芲���������ƘA���i�����J�Áj���邱�Ƃɂ��A�����̕��S�͑傫�����̂̎Q���͂��₷���Ȃ�A�������蒅���ł������Ɠ��̕�����܂����B

�ԋ{�x���� |

�@�����āA���J����������蕽���Q�O�N�x�s���E�����m��ꍆ�c�ān������A������ł͔����߂�������������ł�����̏W�܂邫�������Ƃ��Ă������������ƁA����ŁA�c�O�Ȃ���A��̉�́u������v�A�g��N���X��́u���F��v���Ƃ��ɉ���̑̒��ʂ̗��R���畽���Q�O�N�x�������Ċ������x�~�����U���邱�Ɠ�������A���F����܂����B���^�����̒��Ŏ��̒�`�Ɋւ��鎿�₪����A���J�����������u�x�����̑��ƔN�x�ȍ~�̉�������ƒ�`���Ă���B�v�Ɖ��܂����B

���c�V�x���� |

�@���ɒ�����v������蕽���Q�O�N�x���Z����ъč��m��c�ān������A�\�Z�ȏ�̌J�z����H21�N�x�ɌJ��z�����Ƃ��ł��A��N�x�Ɉ����������S�������ێ��ł����Ƃ̐���������܂����B���̌��Z���e�ɑ��A���Ď�����͓K���Ƃ̊č����s���A���Z����ъč��͖������F�ƂȂ�܂����B

�@���������ĕ����Q�P�N�x�̖����^�]�c���^�����m��O���c�ān�̏Љ�s���A����������ď��F����܂����B�����Q�P�N�x�̐V�����́A�x�����@���c�W��iS�S�R���j�A���x�����@���p��iS�S�S���j�A�����@�������iS�S�T���j�A���������@�����q�E�iH�O�Q���j�A��v�����@���c�ƌȁiH�O�R���j�A���������@����iH�O�Q���j�̂U���ƂȂ�܂����B

�@�����Ċԋ{�O�x�����̑ޔC�̈��A������A���ꂩ�����芈���������������i�߂ė~�����A���̂��߂ɂ͑��Ǝ����̐S�ŁA�{�����w���Ƌ��͂��đg�D�������{����l���ė~�����Ƃ������肢������܂����B

�@�����Ŏi��҂������V���������Ɍ��ƂȂ�A���������Ă̏��c�V�x�����̏A�C���A�ł́A�ԋ{�O�x�����̌��t���A��芈�����͔����ł�����ł��i�߂Ă䂫�����A���킹�Ċg��N���X���S�S�T�N�ȍ~�̔����𐄐i���Ă䂫�����Ƃ̕���������܂����B

�@ ���̌�A�����Q�P�N�x�s���E�����v��m��l���c�ān�A����ѕ����Q�P�N�x�\�Z�v��m��܍��c�ān����������A�����������������ď��F����܂����B�Ō�ɁA�����Q�P�N�x�ɕĎ��E������}����ꂽ���X�i�Ď��T���A����P�W���j�ւ̏j�����q�ׂ���ƂƂ��ɁA����蔏��������ďj�ӂ�\���܂����B

�@�ȏ�������āA�����Q�P�N�x���F����x������͕�ƂȂ�܂����B

�@���������A�{������s���A�����ē����ɂču����J�Â���܂����B

�@�u����ł́A�u�t�Ƃ��ċ��s��w���������́A�����G�r���iS�T�T�@�B�H�w�ȑ��j�����}�����A�u�����̋��s��w�̏ƃi�m�e�N�m���W�[�̌����Ɋւ��āv�Ƒ肵�ăv���[���e�[�V�������܂����B�������́A���s��w�H�w�����Ȃł̃}�C�N���f�o�C�X�����݂̂Ȃ炸�A���������ANEDO Program Manager�A�Ƒ����ʂŊ��Ă���A����̐V�g�D�̐��A�V���o�X�̍쐬�A���n�E���n���z�����S�l����̕K�v���A���E���������҂̎x���ȂNj��s��w�����g��ł����w���v�ɂ��Čn���I�ɐ������Ă��������ƂƂ��ɁA�����I�t�B�X�̏Љ�A�����MEMS�Z�p�̊T�v���猻�����e�[�}�ł���MEMS��p�����זE�̍Đ��Ƃ����A�܂��ɂ��ꂩ�獑�ۊw��Ŕ��\�����\��̃z�b�g�Ȍ����e�[�}���Љ�Ă����������A���̑傫�ȊS���W�߂܂����B

�����搶(���呍������) |

�@�ߌ�U�����P��̍��e��Ɉڂ�܂����B

�@�����{����̊��t�̂������Ŏn�܂������e��́AS�Q�Q������H�P�W���܂ŁA���L���N��w�ɂ킽�鑽�ʂȎQ���҂̌𗬂̏�ƂȂ�܂����B�������͂�ʼn���̕��X�̒k���L���钆�A�����V����������i�s���Ƃ��āA��̉�̊e�������犈���̏Љ����A���ł���揉���̑���l�iS�R�U���j����͗w����I����傢�ɐ���オ��܂����B�����Ċ����\�Ƃ��ċ��Z�l�iS�R�O���j�A�ŔN���̒r��l�iS�Q�Q���j����X�s�[�`���܂����B�����čŔN���̐_�V�l�A�����l�iH�P�W���j����́A���F�����肩�琷��グ�Ă䂫�����Ƃ̕���������A�傫�Ȋ�����������܂����B���̌�A���c�V��v�����̉����ɂ��AS38�����c�l�̂���ĂŊF������g�݂Ȃ���A�P��́u���i�Ύ��q�̉́v���������A�Ō�Ɉ��V���x�����̒����߂ɂ��ߌ�V�����ɎU��ƂȂ�܂����B

[��]�@���F��@�����x���@���������@�@�����@�q�E�i�g2�N�d�q���j

���e��̗l�q�i���㗌揉���j |

���e��̗l�q�i���i�Ύ��q�̉̍����j |

�Q�D���𗬉�

�@���F����x���̎��̊�������ړI�ɁA����܂łR��ɘj���R�O���K�͂Ŏ�������J�Â��Ă��܂����B�R��Ƃ��Q���҂͏��a���ƕ��������������x�ł���A�����̖ړI�ǂ���ɕ������̎Q���ĕ�����J�Â��邱�Ƃ��ł��܂������A���N�͍X�Ȃ�i���𐋂��邱�ƂɂȂ�܂����B

���[�͖�P�N�O�ɑk��A������ɂ��Q�����ꂽ�_�V���Y����iH18���j���͂��߂Ƃ��镽���P�W�N���̊F���A�u���哱�ŐV���Ȏ��𗬂̏��n�肽���v�A�u������N�_�Ƃ��ė��F��S�̂̍X�Ȃ銈�����𑣂������v�A�Ɓu�V���Љ�l�������}��v�Ƃ������ڂ̌𗬉���Â������Ă���܂����B���̊��ɑ��ĉ��x���ł����킹���s���A���c�����x�����ȉ������̗����āA����܂ł̎�����ƍ��킹�āu���𗬉�v�Ƃ��ĊJ�Â��邱�Ƃɂ��܂����B

�@�u���𗬉�v�́A�V���̊F�������ɏo�Ă����Ă����̃^�C�~���O�̕����Q�Q�N�S���Q�S���i�y�j�ɕi��w�ɗאڂ��鋞�s��w�����I�t�B�X�ŊJ�Â��܂����B�Q���҂͂V�T���A���̂����V���҂͂P�U���ŁA����܂ł̕���̔{�ȏ�̋K�͂ƂȂ�܂����B�v���O�����͉��L�̒ʂ�]���̎�����ōs���Ă����u���ƍ��e��ɉ����āA�u���҂ƎQ���҂̃t���[�f�B�X�J�b�V������������܂����B

�@16:00-16:10 �J��̂������i���c�x�����j

�@16:10-17:00 �u���iKDDI���c�l�ANTT�h�R������l�j

�@17:00-17:10 �x�e

�@17:10-18:00 �t���[�f�B�X�J�b�V����

�@18:00-19:30 ���e��

�@19:30 ��̂������i��㕛�x�����j

����܂ł̎�����ł͊O������̍u�t���}���ču�����Ă��������܂������A���𗬉�ł͓����x���ɍݐȂ���Ă���o���L�x�ȏ���y���ɍu�t�����肢���邱�ƂƂ��܂����B����̍u���̃e�[�}�Ƃ��Ă͎��ǂ��̐g�߂ł������̈ꕔ�ɂȂ��Ă���u�P�[�^�C�v�����グ�邱�Ƃɂ��A���̃e�[�}�ɂӂ��킵���u�t�Ƃ��āAKDDI�̈��c�l�iS48���j��NTT�h�R���̔���l�iS55���j�ɂ��肢���A���c�l����́u�P�[�^�C�ƃu���[�h�o���h�̔��W�@�|�ŐV�g�s�b�N�X�ƍ���̓W�]�|�v�A����l����́u���o�C���u���[�h�o���h�̋Z�p�i���v�̃^�C�g���ł��ꂼ���R�O���̍u�������������܂����B���������t���[�f�B�X�J�b�V�������s���A�u�����e�ɂ��āA�܂��A�Љ�l�̐�y�Ƃ��ẴA�h�o�C�X�ȂǎQ���҂���̊����Ȏ���̂ق��ɁA���c�l�̕�������ɑ��āu���ۋ����́v�ɂ��Ăǂ��l���邩�Ƃ����₢����������A��1���Ԃ̃f�B�X�J�b�V�����͐���オ��܂����B

�@�@�@ �@�@�@ |

| KDDI���c�l�iS48���j�@�@�@�@�@NTT�h�R������l�iS55���j |

�@�����������e��ƂȂ�A�u����t���[�f�B�X�J�b�V�����̉����Ƃ������`�ŋc�_������オ��A19��30���ň�U�𗬉�͂��J���ƂȂ�܂������A���߂��̋������œ�s���A�����̗\�z��傫������S�U���ɎQ�����������A���𗬂������܂����B

|

| ��1��@���𗬉�Q���� |

�@����܂ł̎�����ƍ���̎��𗬉�o�Ȏ҂̕��z�����L�̃O���t�Ɏ����܂��B����͐V���҂Ƀ^�[�Q�b�g���i�������Ƃ�����A����܂ňȏ�Ɏ��̎Q���҂������A��1��ڂ̎��𗬉�Ƃ��Ă͑听���ƂȂ�܂����B�܂��A����̌𗬉�̊����Ƃ��Ċ��Ă�������������18�N���̐_�V���Y����A���X������A�g���ҔV����A�c�K�q������A�����k������A�{����炳��A���؎u�䂳��A�O���c�q����̂悤�ɁA���ꂩ��̗��F����x�����x�����肪�炿�A�𗬂������ɂȂ邱�Ƃ����҂ł����1��ڂ̎��𗬉�ł����B

|

| ������^���𗬉�̏o�Ȏҕ��z |

�@�@�@�@�@�@�m�n�@���F��@�����x���@������� ���� �����iS62�d�U���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���𗬉����\�@�_�V ���Y�iH18�d�q�n���j

�R�D���w��

�@�����Q�Q�N�R���Q�V���i�y�j�ɁA�P��̓����x�����w�E���s������{���܂����B��N�ǂ���A�ߑO���Ɏ{�ݖK��A�ߌ�Ɋό��n�K����s���܂����B�@���O�̂P�T�ԁA�J�������C���������������Ƃ�������҂��ꂽ���̊J�Ԃɂ͊Ԃɍ���Ȃ��������̂́A�����͋v�X�̉����ƂȂ�t�̗z�C�̂Ȃ���D�̌��w�E�ό����a�ƂȂ�܂����B

����K�₵���̂́A��ʌ��a���s�ɂ��闝���w�������i�ȉ��A�����j�̐m�ȉ�����Z���^�[�Ə���ՃZ���^�[�A����ѐV���s�̕��ю��ł����B

�@����́A�����\��̂T�O��������Q����]�̂��߁A��N�̉��l�w�Ɠ����w�ł̏W���ɉ����A�ꕔ�̕��ɂ͍Ŋ��w�ł��铌��������a���s�w�ł̏W���ɂ����͒����A�܂������l�̂����ӂɂ��Q����]�ґS���̌��w������Ē��������Ƃ�����A�����T�S�����Q���̐����ȉ�ƂȂ�܂����B

�@���l�w�V���S�T���W���A���Ԓʂ�̏o���ƂȂ�܂������A�r���A�����w���ӍH��������A�o�X���W���ꏊ�����ɋȂ���Ȃ��Ƃ����n�v�j���O���L��A�����w�̓������x�ꂽ���ߓ����w�̏o���͗\����P�T�����x�x��Ă��܂��܂����B���������O���ꂽ�a���Ȃ��A���������͗\�莞�Ԃ����������������A

�a���s�w�W���҂Ƃ��������A���w��͗\��ʂ�X���T�O�����n�܂�܂����B

�@�܂������É��������A�����̊T�v�`�Q�O�O�R�N�̓Ɨ��s���@�l����́u��˃C�j�V�A�`�u�v�Ƃ����T�̊�{���j�i�����闝���A�Ȋw�Z�p�j�ɋP�������闝���A�����҂����C���o���闝���A���̒��̖��ɗ������A�����ɍv�����闝���j�Ƃ��̐��ʂ��Љ�Ă��������܂����B�_�����p���ɂ���\����錤�����x���̍����͂������ł����A���̌����������ɎY�ƊE�ɖ𗧂Ă邩�A�킩��₷���`���邱�Ƃ��d�v���Ƃ������Ƃ��A��N�傫�Șb��ƂȂ������Ǝd�����ł̃G�s�\�[�h�������������Ă�������A�܂��A�����̌������ʂ̏Љ�̒��ł��A�ԉ��̈ߗ��p��܁u�A�^�b�N�v�̗�ł́A�u���w���̌��w�̎��ɂ͒ʂ��Ȃ��̂ł����E�E�E�v�Ƃ����O�U��̂��ƁA�u�̂̔��ɑ傫��������܂̔��������������̂͗����̐��ʁv�ƌy���ɏ���U���Ȃ���������ĉ������܂����B

�@���������Q�ӏ��̎{���w�ƂȂ�A�����̍L���~�n�����o�X�ɂĈړ����܂����B

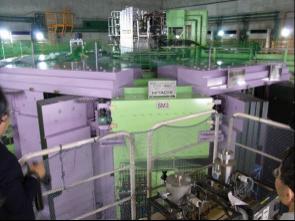

�܂��A�m�ȉ����팤���Z���^�[�ł͏�_�O�����ɊT�v�����������������ƁA�n����RI�r�[���t�@�N�g���ł͎j�㏉�ƂȂ钴�`�������O�T�C�N���g�����iSRC�j�����w���܂����B���̎{�݂ł͌����̖�V�O���܂ŏd�C�I���r�[���������ł��A���܂œ��邱�Ƃ̏o���Ȃ������������̕s���茴�q�j���ʂɐ������A���̐����ׂ邱�Ƃɂ��A��F�����d���f�ݏo�����H�������ǂ鎖���\�ƂȂ邻���ł��B�����ł͉����x�����{�݂�p���Č��f�P�P�R�����Ă���A�F�肳���Ɠ��{�ŏ��߂Ă̌��f�̖������邱�Ƃ��ł���Ƃ̂��Ƃł����B�܂��d�C�I���r�[����p���邱�Ƃɂ��A�Q�T���̉����Z�x�ň�C�l��A��N���炭���ȂǐA���̕i����ǂɂ����p����Ă��܂����BSRC�́A�S�̂����S�̃V�[���h�ŕ���ꂽ���d��8300�g���́u�S�̉�v�ł���A�����^���[�̂Q�{����d���Ƃ������̑��݊��ɂ����|���ꂽ���w�ł����B

|

|

| �m�ȉ����팤���Z���^�[�ɂ� | ���`�������O�T�C�N���g���� |

�@�����āA����ՃZ���^�[�Ɉړ����A�P��Z���^�[�����A�X���C�h��r�f�I�A����у��A���^�C���V�~�����[�V�����������A���݉ғ����Ă����K��PC�N���X�^�𒆐S�Ƃ����X�[�p�[�R���s���[�^�̏Љ�����Ă��������܂����B���q���͊w��p���������q�̋����̃V�~�����[�V�����ł́A��ʏ�ɂč����q���\�����錴�q���������ɁA���̎��̎��ӂ̌��q�̋�����U���E�͂��A���A���^�C���ŕ\������Ɣ��Ƀt�H�[�X�t�B�[�h�o�b�N�f�o�C�X�ɂĊ����邱�Ƃ��ł���f�������Ă��������܂����B�܂��A���ݐ_�˃|�[�g�A�C�����h�Ɍ��ݒ��̎�����X�[�p�[�R���s���[�^�{�݂̊J���╝�L�����p����̐������܂����B���̂��ƃR���s���[�^���[���Ɉړ����APC�N���X�^�������ۂɌ��w���܂����B

���w�̐܁X�ŁA�����Ȏ��^�����킳���Ϗ[���������w��ƂȂ�܂����B

�@

|

|

| �R���s���[�^�[���[���ɂ� | �T�C�N���g�������j�������g�O�ɂ� |

�@���w�I����A�o�X�ɂĂP�T���قǐV���s�̕��ю��Ɉړ����A�܂��͕��ю��ׂ́u��ׂ̂��ǂ��R�v�ɂĒ��H�����܂����B���ؓ��ٓ��`���̐H���ɉ����A���D�݂Ŋ��g�����ǂ�i���j�������͂����낤�ǂ�i��j���܂����B

�@���H��A���ю�����т��̋����т��e���P���ԂقǎU�܂����B���ю��͕�����̖ʉe���c���������сi���̓V�R�L�O���j�ł��m���Ă���܂��B�܂��A����z�ˎ叼���ɓ���̕�ł���A�{���̗���ɂ͏����M�j�����͂��߂Ƃ��������Ɨ��i����͓��Ɓj�̕揊������ł���܂��B��3�㗝�������̑�͓����q���͏����Ƃ̂��q���Ƃ̂��ƂŁA����̗������w�ɂ����Ȃό��n�ƂȂ�܂����B

�@�ߌ�Q���R�O���߂��ɕ��ю����o�����܂����B�A�蓹�͏a������\����P���Ԓ��x���Ȃ��Ă��܂��A�����w�ɂ͌ߌ�S���߂��ɓ����A�ߌ�T���O�ɂ͉��l�w�܂Ŗ߂��Ă��邱�Ƃ��ł��A�������U�ƂȂ�܂����B�V��ɂ��b�܂�A������[����������ƂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�n�@���F��@�����x���@��v�����@�@���c�ƌȁ@�iH3�dII���j

�S�D�H�̍u�����E���e��

����21�N11��17���i�j�ߌ�V������A��蒬�T���P�C�v���U�ɂāA�P��̏H�̍u����y�э��e����J�Â��܂����B

��N�x�̎��т��̎��т���70�����x�̎Q���҂�������ʼn���\�Ă��܂������A�ē����ォ�玟�X�ɎQ���\�����݂�����A�ŏI�I�ɂ�109���̎Q���\��ɒB���ċ}築���1�����lj����Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂł����B�����͂����ɂ��̉J�V�ł������A����ł�����95���̎Q���҂āA�����ȍu����ƂȂ�܂����B

�u�t�́A���s��w�������ł��藌�F���ł����鍑������}���ْ��̒����^�搶�ɂ��肢���܂����B�搶�ɂ͕���17�N�ɂ��Ɨ��s���@�l���ʐM�����@�\(NICT)�̗������̂����ꂩ��u���r�L�^�X�l�b�g�Љ�ɂ����錤���J���̓W�]�`�R�~���j�P�[�V�����Z�p�̕������`�v�Ƒ肵���u�������������Ă���܂����A����́u�������낢�I�@��������}���ق̗��p�@�@�|�ْ�����̂������߁|�v�Ƒ肵�ču�����Ă��������܂����B

�u����̒��x1�T�ԑO�ɂ����^�����g�̔��Ζ�肪�i����Ƃ߂�NHK�ԑg�ɏo������Ă������Ƃ���A�u�L�ɂ����̂�����ďo�������B�v�A�u���ق�TV�o�������͎̂��s�������B�v

�Ƃ��������[���A���������G�s�\�[�h����u�����͂��܂�A

�E ��������}���ق����L����c��Ȏ����i���N50����������������Ƃ̂��Ɓj�̏Љ��A���p�@�A�\�Z

�E ��������}���و��̖����i����c���̗v���ɉ����邽�߂ɁA120�����̃X�^�b�t�������W�ɂ������Ă���Ȃǁj

�E �e���̏i�č��̓O�ꂵ���������W��t�F�A���[�X�K��A���A���^�������m�ۂ�w�i�Ƃ��������̃A�t���J�ɂ����鍑���}���ٌ��݉����Ȃǁj

�E �����̎��W�E�f�W�^���A�[�J�C�u���̌���Ɖۑ�i���{�͂��̕���łނ���x��Ă��邪�A�����Ƃ͂��܂�M�S�ł͂Ȃ��B���쌠�҂�T����J��A�o�ŋƊE�E���쌠�Ғc�̖̂Ҕ����j

�Ȃǂɂ��āA�ڍׂɐ������Ă��������܂����B

�u�����̎��^�����������ɍs���A�������́u�M�d�Ȏ����𖢗��Ɏc���Ƃ�������}���قɂ����ł��Ȃ�����̐��q�@�̂悤�Ȗ��������ׂ��v�Ƃ���������ɑ��āA���̖����̏d�傳��F�߂��A����������c��Ȏ������ǂ��܂Ŗ{�C�Ɏ��W����ׂ����A���̃W�����}�̒��ł̂���J���������Ă��܂����i��_��k�Ў��Ɍ��n�ɏo����Ă����r�������ł͋M�d�Ȏ����ɂȂ��Ă��邱�ƁA���E�����삯����C���^�[�l�b�g�̏���~�ς��邽�߂�Google���X�g���[�W�H��������Ɍ��݂��Ă��邪�A���̓d�͂��܂��Ȃ����߂ɐ�p�̔��d����L���Ă��邱�ƂȂǁA�����[�������������Ă��������܂����j�B

�ߌ�8��10�����獧�e��Ɉڂ�܂����B��㕛�x�����̈��A�E���t�̔����Ŏn�܂�A�ō���̖�e�l�i�r24���j����ŔN���� �_�V�l�E���X�l�iH18���j�܂ł��W���𗬂̏�ƂȂ�܂����B�Ō�ɉ����Ď��̒����߂ɂ��ߌ�X���ɎU��ƂȂ�܂����B

�Ȃ��A����̍u����ɂ����Ă����[�҂̕��X����̗��F�����t���s���A6���̕����炻�̏�ł��x�������������i�v39,000�~�j�A15���̕��ɐU���ݗp�������n���ł��܂���

�u����̗l�q |

���e��̗l�q |

[��]�@�@�@���F��@�@�@�����x���@�@�@���������@�@�@�����@�q�E�i�g�O�Q�d�q���j

�T�D��̉�

|

�@ |

���� |

�@ |

|

(1)�͌�� |

�쑽�� ���� �i�r�R�U���j |

�͌��s���ē� |

|

(2)������ |

���� ���O�i�r�S�T���j |

������s���ē� |

|

(3)������ |

���c �ǒm�� �i�r�R�W���j |

������s���ē� |

|

(4)�S���t�� |

���V�v��iS35�N��)�A��{�K�Y���iS34�N���j�A�����B�v�iS33�N���j |

�S���t��s���ē� |

|

(5)���w�� |

����@�O�� �i�r�R�U���j |

���w��s���ē� |

|

(6)�e�j�X�� |

�����i �����i�r�R�R���j�A���c�@�w���i�r�S�P��) |

�e�j�X��s���ē� |

�@

�U�D�g��N���X��

|

�@ |

���� |

�@ |

|

(1)���F��m�r�P�V�`�r�Q�O���n |

�����@���iS19���j |

���F��s���ē� |

|

(2)���ڂ��m�r�Q�P�`�r�Q�S���n |

�M�c�@���j�iS24���j |

���ڂ��s���ē� |

|

(3)�܋㗌��m�r�Q�T�`�r�Q�X���n |

�ߓ��@��g�iS28��) |

�܋㗌��s���ē� |

|

(4)�݂Ƃ�����m�r�R�O�`�r�R�S���n |

�����@�B�v�iS33���j |

�݂Ƃ�����s���ē� |

|

(5)���ɉ�m�r�R�T�`�r�R�X���n |

���R�@�폺�iS38���j |

���ɉ�s���ē� |

|

(6)������m�r�S�O�`�r�S�S���n |

���{�@�T��iS40���j |

������s���ē� |

�V�D������

�����F�@�����Q�P�N�U���V���i���j�@�P�Q�F�O�O�`�P�U�F�O�O

�ꏊ�F�@�w�m��ٖ{�فi�R�K�R�O�Q��c���j

�@�@�@�@�@�@�Z���F��101-8459�@�����s���c��_�c�ђ�3�|28

�@�@�@�@�@�@�d�b�F03�i3292�j5936

�@�@�@�@�@�@��ʁF�n���S�s�c�O�c���܂��͓s�c�V�h���܂��͉c�c�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ے��w�i�`9�o���j�k��30�b

�@�@�@�@�@�@http://www.gakushikaikan.co.jp/info/access.html

����F�@�����i���N�x��薳���Ƃ����Ă��������܂��B�j

�o�Ȏ��F�@

�@�@�@�@�@�����A�]�c���A���� �v31 ��

�@�@�@�@�@�����o�ȎҁF�@�ԋ{ �x�����iS42 ���j�A���c ���x�����iS43 ���j�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���J ���������iH01 ���j�A���� ��v�����iH02

���j�A�͌� ���������iH01 ���j

����c���F

�@(1) �����Q�O�N�x�s���E������

�@�@�@���F

�@�@�@�E��̉�̎��w�̕s���ɂ���

�@�@�@�@�@�� ��̉�S�ċ��ʂō���҂̈��ނƎ��Q���҂̕s���ɂ�������������ۑ�B

�@�@�@�E�g��N���X��̍u���҂ɂ���

�@�@�@�@�@�� �e��̒��Ŏ��҂�������A�w�N�������Ń��N�`���[����A�Ȃǂ̈ӌ��������������A

�@�@�@�@�@�@�@�x��������̒�ĂŁA�x�����o���҂��u�t�ɂȂ�Ƃ����Ă��o���B����́A������

�@�@�@�@�@�@�@�悤�ȈĂ���������Ɋg��N���X��̍u���̊��������x��������x������悤�ɂ���B

�@�@�@�E�t�@�N�X�ɂ��A�����@�ɂ���

�@�@�@�@�@�� �t�@�N�X�ɂ��A�����͂�������R�X�g�ŕ֗��ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ��������������A

�@�@�@�@�@�@�@�����x���͂͂����������600 ���߂����邽�߁A������l�̊���������Ńt�@�N�X��

�@�@�@�@�@�@�@��ʎ�M����͎̂������Ɏx����������̂ŁA����Ɠ��l�A���[���A�h���X�̂Ȃ������

�@�@�@�@�@�@�@���Ă͂͂����ŘA�����p�����邱�ƂƂ����B

�@(2) �����Q�O�N�x���Z����ъč���

�@�@�@���F

�@�@�@�E�u���N�x�J�z���v�ɂ���

�@�@�@�@�@���u���N�x�J�z���v�����̂Ƃ���200 ���~��Ő��ڂ��Ă��邪�A�����������̍��ڂ͕s���̎��Ԃ�

�@�@�@�@�@�@�@�z�肵�Ċm�ۂ��Ă�����̂����A����N�Ԏx�o�z���������Ȃ��Ă���B�V������{�݂ɂ��

�@�@�@�@�@�@�@����ጸ���l������̂ŁA�K���ȌJ�z�z�ɂ��Č������ẮA�Ƃ����R�����g������A����

�@�@�@�@�@�@�@�Q�P�N�x�����ւ̈��p�������Ƃ����B

�@(3) �����Q�P�N�x�̖����^�]�c���^����

�@�@�@���F

�@�@�@�E�g��N���X��̑��݂ɂ���

�@�@�@�@�@���x����ł́A���ƌ�20 �N�ȏ�o�߂��邱�Ƃ������ł���B����Ɉ˂�AS45�`49�AS50�`54�A

�@�@�@�@�@�@�@S55�`59�AS60�`H01 ��4 �̊g��N���X������ł���B���Ԃ͈ӎ������A�����������ɗ���

�@�@�@�@�@�@�@�グ�Ă������Ƃō��ӁB�����Q�P�N�x�����ւ̈��p�������Ƃ����B

�@�@�@�E���ƌ�̎��̃t�H���[�A�b�v

�@�@�@�@�@�����ƌ�A���F��̊����ւ̔F�����蒅����悤�Ƀt�H���[�A�b�v���K�v�B

�@(4) �����Q�P�N�x�s���E�����v��

�@�@�@���F

�@(5) �����Q�P�N�x�\�Z�v��

�@�@�@���F

�@(6) �Ď��E����̂��j��

�@�@�@���F

�@

8�D�t�H�u�`�A���s��w�����t�H�[�����̓����I�t�B�X�������p

���s��w��敔�Љ�A�g���i�ێ�Â̌��J�u���i���v��L�O�فj�𓌋��I�t�B�X�œ������p���܂��B

���J�u���F�@�t�H�u�`�A�����t�H�[����

�J�Ó����F�@����21�N10��5���A14���A19���A26���A12��26���A����22�N1��22���@��������ߌ�U�����`�W��

����F�@�@�@�@�@��������撅�U�O��(�v���O�\��)

(�����I�t�B�X���J�u���������p�g�o�j

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news5/2009/090917_2.htm

�ȏ�